Косуля

Косули, козули, или дикие козы, относятся к семейству оленей. В пределах стран бывшего Советского Союза обитают три подвида этого животного: сибирская косуля, европейская косуля и дальневосточная косуля.

Косули — стройные и грациозные животные. У них небольшая пропорциональная головка с крупными подвижными ушами и замечательно красивыми, выразительными глазами.

Шея у косуль умеренной длины, тонкая и гибкая. У старых козлов сибирских косуль она бывает с развитым подгрудком, поэтому кажется толстой. Туловище обычно крепкое, с округлым ребрами.

У косуль очень стройные тонкие ножки с сильно развитой мускулатурой. На полном галопе косули делают иногда прыжки до 10 м длиной.

Изумительное зрелище представляет собой табунок косуль, когда он скачет по открытой долине со скоростью до 60—65 км в час, а отдельные животные, играя, делают изумительные прыжки, поднимаясь в воздух до 2 м и пролетая со сложенными передними ножками.

Задние ноги у косуль длиннее передних, поэтому они очень быстро и легко бегут в гору.

У них крепкие, точно стальные, копытца черного цвета. Копыто у самцов, как и у всех копытных животных, более круглого рисунка, а у самок более овальной формы.

В отличие от других оленей на рожках косуль нет так называемых первых глазных отростков.

Ежегодно, подобно всем оленям, в конце декабря — в начале января самцы косули сбрасывают рога.

К концу же февраля или в первой половине марта у них снова появляются молодые рожки, покрытые шерсткой.

Линька у косуль бывает два раза — весной и осенью. Процесс и сроки линьки у них в зависимости от температурных условий резко колеблются.

Теплый зимний мех с мягким подшерстком с наступлением теплой погоды, обычно уже в марте, начинает трогаться — меняться. К маю косули вылинивают окончательно и покрываются летней рыжей шерстью. Осенняя линька начинается в конце августа и заканчивается в середине октября.

Кожа у косуль в летнее время очень тонкая и слабая. К зиме же шкура очень прочная. Особенно толстой и прочной кожа бывает у козлов на шее.

Из кожи с шеи косуль в Сибири делают подошвы на «луитаи» — обувь, сшитую из козьих камасов.

Из козьих шкур шьют очень теплые и мягкие дохи. Лучшими шкурами считаются так называемые «барловые», добытые с коз ранней осенью, когда еще мех животных не перелинял в длинную зимнюю шерсть.

Размножение косуль

Гон у косуль начинается во второй половине августа и продолжается (в Сибири) до половины сентября.

По наблюдениям охотников во время гона за одной самкой иногда гоняется

Беременность у косуль протекает в течение девяти месяцев. Отел происходит в мае, когда уже начинает развиваться зелень. У косуль родится чаще по

Козлята родятся пестрыми, в пятнах, и на протяжении

Козлята быстро растут и развиваются и уже в июне начинают есть молодую траву.

Летом косули кормятся листьями и стебельками цветковых растений, ягодами и грибами.

У косуль, добытых в этот период, в желудках находят много брусники, черники, гонобобля, а из грибов главным образом маслят и рыжиков.

Весной и осенью косули охотно посещают озимые поля, а когда начинают поспевать овсы, по зорям ходят кормиться ими.

С увяданием зеленой растительности косули постепенно переходят на осенние и зимние корма: на побеги ив и осин, на листья брусники, сухой клевер, кипрей и т.д.

Зимой косули добывают корма

С наступлением белой тропы в большинстве мест Сибири косули перекочевывают из тайги и горных урочищ в лесостепные и степные угодья, где снега бывают менее глубокими. Во время таких кочевок косули собираются иногда в значительные табуны, по

Перескочит табун коз в перелесок, задержится в нем на час,, покормится и на полном галопе поскачет в следующий отъем.

Если на путях переходов косуль встречаются реки, они их переплывают. Такие места переходов косуль раньше охотники использовали для отстрела животных. Теперь этот промысел категорически запрещен.

В Красноярском крае переходы косуль сохранились до настоящего времени. Через Енисей шириной около километра косули каждую осень устремляются из тайги в степи, когда на реке идет сплошная шуга. Сейчас косули беспрепятственно переходят реки и отправляются на свои зимние пастбища.

Всю зиму косули держатся в светлой тайге и в степи. На день они уходят на северные склоны гор, где есть растительность.

Весной, чаще всего в апреле, как только в тайге начинает таять снег, косули трогаются теми же нахоженными путями обратно в тайгу и в горы. Когда же снег стает, они с жадностью лижут и выгрызают землю на солонцах.

Враги косуль

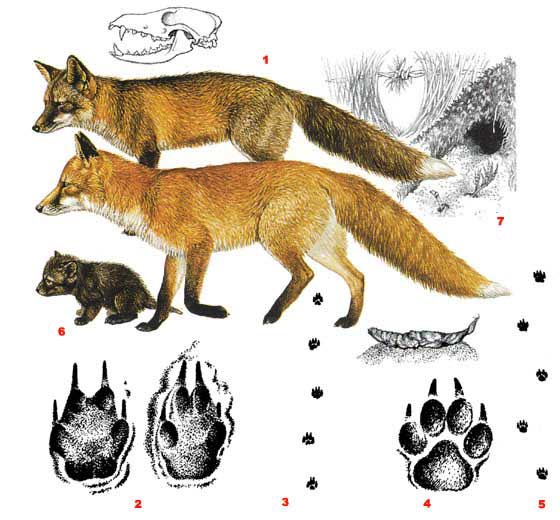

У косуль, которых выручают только слух, обоняние, зрение да быстрые ноги, более чем достаточно всяких врагов. Молодые козлята нередко бывают жертвой лисиц, рысей и росомах, а также филинов, беркутов и орланов.

Особенно большой урон поголовью диких косуль наносят волки. Они их постоянно преследуют и производят на них настоящие облавы с «загонщиками» и «ловцами». Волки обходят козочек, находящихся на дневке, и ловят их на лазах. Волкам достаются и подранки, которых не смогли взять охотники.

Там, где охота на косуль разрешена, их добывают следующими способами: охота с гончими, облавная охота на косулю и охота нагоном.

Охота на лисицу с гончими

Охота на лисиц с гончими может производиться группой стрелков-охотников. Необходимо только, чтобы стрелки были дисциплинированны, хорошо информированы о правилах данного вида охоты и беспрекословно слушались бригадира или распорядителя охоты.

Для успешной охоты желательно иметь собак средней паратости, очень вязких по красному зверю, и число их должно быть небольшим.

Для продуктивности охоты с ружьем выгоднее ходить с одним, но хорошим смычком гончих.

Лучше всего лисица ходит под гоном

Под большой стаей гончих лисица обычно выходит в чистое поле или стремится как можно скорее понориться.

Под одним же смычком лисица идет не особенно быстро, часто останавливается, слушает, где находятся собаки, и начинает сбивать их, кружась по частым участкам леса. При такой охоте она легче наскакивает на выстрел.

Лучшими лазами считаются выводные норы и места соединения двух оврагов в одно русло как в лесах, так и в полях.

Неплохим лазом нужно считать густую опушку, по которой лисица под гоном обязательно пройдет раза два, высматривая безопасный переход, а также короткие перемычки между островами, особенно если между ними есть канава, траншея или межа, заросшая кустарником или бурьяном.

Во время охоты с гончими необходимо сохранять полнейшую тишину: не трубить, не перебегать с места на место, не называть на след собак, не кричать и ни в коем случае не курить, так как можно сбить лисицу с ее хода и она уйдет по прямой так далеко, что собаки, как говорят, сойдут со слуха.

Лисица очень боится свежего следа человека. Поэтому на лазах следует стоять как можно тише, не делать лишних следов при перебежках на перехват гона собак, так как это мешает, а подчас и совершенно портит охоту.

Наткнувшись на свежий след человека во время гона, лисица резко поворачивает в сторону… Разгорячившиеся собаки проносятся далеко вперед, мимо повернувшегося следа, и им приходится делать большой круг, прежде чем они возобновят гон. А лисица за это время успеет уйти далеко от собак и изменить направление своего хода, на котором ее ждут охотники.

Охота с гончими начинается еще по чернотропу, со дня разрешения охоты на лисицу, и продолжается до тех пор, пока глубокий снег не заставит лисицу откочевать из лесных местностей в степные и собакам станет трудно гонять по глубокому снегу.

Лисица. Часть 2

Размножение лисиц (гон, вязка, щенение)

С первыми проблесками весны у лисиц начинается течка. В это время ночью можно слышать короткий, отрывистый лай

Прежде, когда лисицу относили к числу вредных животных, обычаем лисиц передвигаться группой во главе с самкой пользовались охотники. Заметив самку, они разбивали и выстрелом разгоняли лисиц в разные стороны, а затем, быстро пройдя сбоку следа самки километра два и спрятавшись

Теперь этот вид охоты не практикуется, так как обычно срок охоты к периоду размножения лисиц истекает и отстрел зверей запрещается.

Начало течки у лисиц зависит от района их обитания и от метеорологических условий зимы. На юге страны течка обычно начинается в середине февраля, на севере — почти на месяц позднее.

После ожесточенных драк с соперниками-самцами самый сильный лисовин спаривается с самкой.

По окончании течки лисицы расходятся. К концу беременности, которая длится пятьдесят один-пятьдесят два дня, у самцов просыпается отцовский инстинкт. Они начинают разыскивать беременных самок и снова жестоко дерутся с другими лисовинами за право остаться около самки.

Разогнав своих соперников, сильнейший лисовин остается около самки и делит с ней все тяготы по воспитанию молодых лисят. Он помогает самке рыть нору, таскает ей добычу в ту пору, когда она безвыходно находится в норе с новорожденными лисятами.

Молодые самки приносят от трех до пяти щенков, у старых обычно бывает

Лисята родятся слепыми, с закрытыми ушками, но крепкими щенками, покрытыми пушистой бурой шерсткой, белой на конце хвостика. К 20-му дню жизни лисята уже смотрят, шерсть на них желтеет, и они начинают вылезать из норы. Мать неотлучно находится при лисятах, обучая их скрываться в норы при малейшей опасности.

Отец в это время усердно таскает им все съедобное, что только ему попадает в зубы, начиная с лягушки и кончая падалью. Быстро подрастающих лисят самцу уже не по силам прокормить, и ему в этом начинает помогать самка. Родители приносят лисятам живых мышей, птиц и мелких зверей, обучая лисят убивать и разрывать Добычу.

К августу лисята вырастают настолько, что могут жить самостоятельно, а к ноябрю их уже по шерсти и даже по росту издали трудно отличить от старых лисиц.

В годовалом возрасте лисица уже способна к размножению.

Лисицы ведут в основном ночной образ жизни, но встречаются и такие, которые спят ночью, а кормятся днем. Эти лисицы, как показывают их следы, мало интересуются мышами, а тщательно осматривают укромные местечки, в которых любят на день ложиться зайцы.

Охота за такими лисицами трудна и носит случайный характер, так как звери находятся все время в движении. Затянуть их в круг флагами удается редко, а под гончими собаками они уходят далеко и не всегда делают круг.

Пища лисиц

Лисица всеядна. Она ест фрукты (яблоки, груши), аккуратно снимает с куста малину, выбирая самые спелые ягоды. В период гона обрывает и поедает оставшийся на кустах шиповник, позднее — почки и побеги сосны. Ловит на обмелевших местах рыбу, не отказывается от лягушек и ящериц. Уничтожает в большом количестве кузнечиков, стрекоз, различных жуков, майских хрущей и их личинки. На юге принимает большое участие в уничтожении саранчи, которую поедает во время ее появления; Питается иногда птицами, которые гнездятся на земле, и их яйцами. Раскапывает гнезда шмелей. Ловит и ест различных мелких животных, которых она может одолеть, вплоть до козлят косули, если их плохо охраняет мать.

Зимой лисица охотно ходит на падаль, а по ночам бродит по задворкам деревень, роясь в помойных отбросах. Иногда ловит кур и другую домашнюю птицу.

Но все же основной пищей лисицы являются мыши и полевки, остатки которых круглый год можно обнаружить в ее помете. Все остальные виды пищи лисицы носят сезонный характер.

Фрукты, ягоды и жуки (а также гнезда шмелей) зимой не встречаются, большинство птиц улетает. Суслики, хомяки и тушканчики, часто служившие летом добычей лисицы, зимой спят глубоко под землей, и лишь только мыши и полевки круглый год доступны ей.

В неволе, даже при обилии мяса, лисицы охотно едят морковь, сырой очищенный картофель, пьют молоко.