Охота на перепела

Перепел относится к отряду куриных, среди которых он является самой мелкой птицей. Средний вес перепела 100—120 г, только осенью, когда перепела сильно жиреют, вес их увеличивается до 180 г.

Перепел относится к перелетным птицам, отлетающим на зимовку в теплые края. Зимуют перепела в Африке, Индии и в небольших количествах в Южной Европе и в Закавказье.

В пределах СНГ обитают два подвида перепелов: перепел обыкновенный и перепел немой, или восточно-сибирский. Обыкновенный перепел гнездится на обширной территории, от западных границ Украины до озера Байкал.

Восточно-Сибирский, или немой, перепел распространен у нас от озера Байкал до побережья Тихого океана. Зимует он в незначительном количестве в малоснежных степях Забайкалья, а главным образом в степях южной части Восточной Азии.

Как известно, селится перепел преимущественно на открытых пространствах: на заливных и суходольных лугах, в пустующих участках непаханых и залежных угодий. Особенно предпочитает он участки, смежные с посевами проса, гречихи, тимофеевки и клевера. Иногда перепела гнездятся по окрайкам разреженного кустарника и по опушкам леса.

Перепел — сравнительно подвижная и исключительно наземная птица. Бегает он среди травы легко и довольно быстро. Полет его сравнительно быстрый, но прямолинейный. Летит он всегда невысоко над землей. Будучи спугнутым и пролетев метров 100—120, перепел вновь опускается на землю.

Прилетают перепела в среднюю полосу европейской части России, Украину позднее всех других охотничьих птиц.

Питаются семенами диких растений, а также злаками, преимущественно просом и гречихой. Очень охотно поедают они семена тимофеевки и клевера. Возле этих трав их и следует искать. Помимо растительной пищи, перепела поедают мелких насекомых и их личинки. Для перетирания пищи в желудке, как и все куриные птицы, перепела клюют мелкие камешки.

Наиболее активными перепела бывают по зорям и в светлые летние ночи, когда они кормятся. Днем птицы укрываются в бурьян, в крупный травостой или в полосы хлеба.

Серый с рыжими пестринками цвет оперения перепела является прекрасной защитной окраской от пернатых хищников и других врагов, которых у этой беззащитной птицы множество.

Вскоре после прилета (в средней полосе России с первых чисел мая) у перепелов начинается брачная пора. В эту пору самцы сначала на вечерней заре, а затем и ночью яро играют или, как говорят, начинают «бить». Звуки боя перепелов можно примерно передать так

Бегая по траве, самцы перепела бьют и разыскивают перепелок, издающих в ответ хрипловатый свист. Самцы очень активно идут на голос перепелки, но живо бегут и на бой самца-соперника, и тогда между петушками происходят ожесточенные драки. Особенно азартно на голос самочки бегут самцы после того, как перепелки уже сядут на яйца.

Прежде была широко развита охота на самцов перепелов с сеткой, на вабу (на дудочку). Поскольку же на вабу бегут и самочки, в данное время лов перепелов сетями в летний период категорически запрещен.

Бой перепелов обычно прекращается в первой половине июля, однако отдельные экземпляры продолжают его и в августе. Гнездо перепелка устраивает из мягкой сухой травки

Перепелка откладывает от двенадцати до пятнадцати, а иногда и до двадцати яиц. Высиживает около трех недель. По свидетельству ряда авторов, в южных районах России перепелка в течение лета, в отличие от всех других куриных, успевает дать два выводка. Однако эти заявления все же нуждаются в проверке.

Вылупившиеся птенцы быстро растут и развиваются. Уже на 10—12-й день на крылышках у них появляются перышки, в то время как сами они еще в пуху. Двухнедельные перепелята начинают перепархивать.

В выводе птенцов и их выращивании перепел никакого участия не принимает. Ко времени поспевания хлебов выводки перебираются в посевы проса и гречихи и здесь на сытых кормах быстро жиреют.

В степях Крыма, в Ростовской области, в Краснодарском, Ставропольском краях и на юге Украины охота на перепелов является основным видом спортивной охоты с легавой собакой.

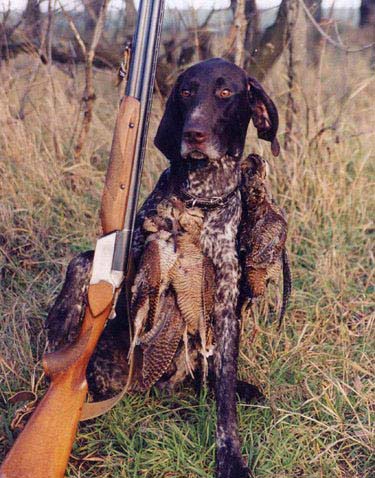

Благодаря же тому что перепел, найденный легавой собакой, мало бежит и выдерживает стойку, он является приемлемым объектом и для натаски легавой собаки и для проведения полевых испытаний в условиях степи.

К осени перепел так жиреет, что превращается буквально в комочек сала. Убитые перепела, положенные в сетку ягдташа, настолько промасливаются, что теряют свой вид. Поэтому носить их лучше не в сетке, а на тороках, подвешивая за шейки.

В период осеннего пролета в степях и на берегах Черного моря ежегодно скапливается очень много перепелов.

Местные охотники, особенно городские, с нетерпением ждут пролетного перепела, готовят патроны, снаряженные половинными зарядиками с мелкой дробью, и каждый свободный день выходят в степь проверить, не пошел ли перепел с севера.

К сожалению, многие охотники превращают охоту на перепелов во время осеннего пролета в варварское избиение этой ценной дичи. Нередко за один день такой «охотник», забыв об охотничьей этике, добывает до ста пятидесяти, а иногда и более перепелов и спешит продать их на рынке. Такой род истребительной охоты необходимо запретить. Местные же общества охотников должны вести воспитательную работу в этом направлении, особенно среди начинающих охотников.

Это тем более необходимо, что в степях нашего юга на пролете перепела собираются с огромной территории европейской части Союза. И охотники, уничтожающие в большом количестве эту ценную дичь, обкрадывают своих же товарищей, живущих в средней и северной полосе страны.

Немой перепел очень похож на обыкновенного перепела, но отличается от него глухим и хриплым голосом. На зимовку он улетает в южный Китай.

Охота на перепелов сама по себе довольно увлекательная. Чтобы успешно охотиться на перепелов, нужна хорошая легавая собака с сильным чутьем и широким поиском, подающая убитую дичь в руки охотника.

Для охоты на перепелов также вполне пригодны спаниэли. Они благодаря большой страсти к охоте и хорошо развитому чутью интенсивно обыскивают значительную площадь угодий. Подают же битую дичь с большой охотой.

Выйдя рано утром с легавой собакой в угодья, где водятся перепела, охотник старается обыскивать залежные участки: некошеную отаву, клеверники и, особенно, тимофеевку.

Днем, когда высоко поднимется солнце и станет жарко, перепела перебегают в более высокую траву и в бурьян — в тень. В эту пору следует отдыхать, а ближе к вечеру охоту можно продолжить.

Стрельба перепелов весьма несложна, так как под каким бы углом ни полетел спугнутый перепел, пойдет он по прямой линии низко над землей. Упреждение при стрельбе перепелов, даже летящих по отношению к охотнику под прямым углом, берется незначительное. Дробь нужна не крупнее № 8.

Охота на вальдшнепов с легавой

Незаменимым спутником охоты на высыпках будет легавая, без которой трудно найти и поднять на крыло разжиревшего осеннего вальдшнепа. Начинать охоту нужно на рассвете, а продолжать можно весь день. Подойдя к местам, где возможно обнаружить птиц, можно пустить в поиск собаку. Продвигаясь за ней, нужно следить за ее маневрами и быть готовым к выстрелу. На открытых местах высыпки держатся очень редко, чаще придерживаясь опушек мелколесий, вблизи озимых и пастбищ, заросших кустарником вырубок, долин лесных ручьев и речек, оврагов, поросших молодым и густым лесом. Осенний вальдшнеп неохотно поднимается на крыло и подпускает охотника с собакой почти вплотную, но стрелять его не так уж просто. Он ловко маневрирует в кронах кустарников, может свободно пролететь в непролазных зарослях, не задев крыльями веток. Вальдшнеп очень искусно «заслоняется» стволами деревьев, постоянно меняя направление полета. Стрелять приходится навскидку, быстро и без прицеливания, а для этого требуется опыт и сноровка.

Особенно удачной бывает охота на вальдшнепов после нескольких дождливых дней, когда скопившиеся на ветках дождевые капли, срываясь, падают вниз и беспокоят шумом птиц. Они выбираются на открытые места, встречаются даже в поле. Намокшая птица сидит «мертво», вплотную подпускает собаку, а поднявшись на крыло, летит медленно на виду у охотника, поскольку скрыться ей негде. В таких случаях стрелять птицу совсем нетрудно.

После охоты добытая дичь обычно складывается в определенном порядке аккуратными рядами на специальном месте, называемом «выложью». Такой порядок облегчает подсчет и опись дичи, создает торжественную обстановку. Таким ритуалом обычно заканчивают каждую коллективную охоту. На выкладке должны присутствовать все участники охоты, от стрелков до загонщиков.

По старинной охотничьей традиции, в ряды дичь укладывают на правый бок, головами в направлении к тому месту, где стоят егерь, стрелки и гости. Выкладывают в соответствии с ценностью — прежде всего крупная пушная и пернатая дичь, затем мелкая. Каждую десятую особь немного выдвигают вперед. За последним рядом стоит руководитель охоты с охотничьим персоналом или трубачи, а позади них — загонщики.

Охота на зайца с гончими

Поздней осенью в русских лесах заунывно и музыкально трубят охотничьи рога, различно звенит жаркий и страстный гон…

Охота с гончими — массовая русская охота — очень трудна и утомительна, увлекательна и красива. Добычливость ее зависит от самых различных причин; от количества зверя и качества гончих, от погоды и опыта охотника. Успех на этой охоте решает, в конце концов, все же собака. Гончая, без пользы тявкающая и копающаяся на жировке, часто «скалывающаяся» и бросающая зайца на первом или втором круге, только раздражает охотника и лишает охоту ее обаяния и смысла. Конечно, можно и

От собаки необходимо требовать прежде всего острого чутья и вязкости (неутомимости). «Паратость» (легкость, быстрота) не является первостатейным качеством гончей: под паратой гончей заяц идет слишком резво, хотя и скорее утомляется. «Пешие» гончие гонят гораздо спокойнее: заяц часто приостанавливается, прислушивается и легче попадает под выстрел. Однако

Охота с гончими разрешается в среднерусской полосе примерно с начала ноября. В это время листопад заканчивается, наступают сырые и прохладные дни — собака полностью владеет чутьем и гораздо дольше не выбивается из сил.

Кстати, о чутье. Бывают случаи, что охотники «вытаптывают» зайца в том самом месте, где только что прошла собака. В чем же тут дело? В отсутствии чутья у гончей?

П. А. Мантейфель пишет по этому поводу:

«Дело тут не в чутье, а в зайце, у которого шкурка почти не пахнет, так как в ней нет потовых желез… След чует собака потому, что именно на подошвах зайца много потовых и сальных железок, оставляющих сильный запах на следу. Сидящего зайца с прижатыми к земле лапками никто не чует, а бегущего чует хищник даже на полном скаку. След зайца, только что вскочившего с лежки, собака чует много хуже, чем того, который перед тем долго бежал. Усталый заяц оставляет более потные отпечатки лапок, чем лежавший на лежке без движения…»

Сыроватая, не пересыщенная дождями земля и возможно полная тишина в воздухе — самые благоприятные условия для охоты с гончими. Мороз, выстудивший землю до крепости камня, притупляет ощутимость звериного следа. Сильный ветер приглушает гон даже на близком расстоянии: невозможно следить за его направлением, невозможно выбрать верный лаз. Сильный дождь заливает заячьи следы, гололедица «подбивает» лапы гончих. И только тихая, мягкая, влажная погода помогает перечувствовать всю красоту охоты с гончими: гон слышен далеко, во всех своих переливах, ход зайца определяется с достаточной точностью.

На охоте с гончими приходится совершать длительные переходы и перебежки, накликать и подбадривать собак голосом (порсканием) или рогом и, пока они не взбудят зайца, постоянно помогать им, вытаптывая наиболее глухие места. Но пользоваться рогом надо осторожно, во всяком случае не трубить почти без перерыва, иначе гончие, привыкая к звукам рога, перестают идти на вызов. Когда охотник сам поднимает зайца, он сейчас же накликает гончих (если, конечно, они в это время не заняты гоном, так как отзывать собак с гона не следует ни в каком случае).

Главная задача на охоте с гончими — возможно быстрее и любым способом возбудить зайца. Остальное при наличии хорошей собаки зависит от охотника. Как только заяц поднят, всякий крик и шум прекращается. Перебегать иногда необходимо, от этого нередко зависит возможность выстрела. Но при беге не надо излишне шуметь и стучать, чтобы не «оттопать» зайца.

Вообще же излишняя непоседливость на охоте с гончими вредна.

Заяц имеет определенные повадки. Он почти всегда возвращается, например, к своей лежке и, делая круги, неоднократно проходит одними и теми же местами. Каждый охотник, зная об этом, старается дождаться возвращения зайца к лежке

Заяц далеко не всегда идет более или менее правильными кругами. Во время листопада он избегает березового леса: его тревожит шум листьев; в овражистых лесах придерживается края оврагов, так как предпочитает не бежать под гору, а иногда путает и «разрывает» круг в силу

Погода тоже оказывает большое влияние на величину круга. Когда земля подморожена «утренником», беляк делает самый большой и широкий круг. При ветре круг бывает меньше, нежели в тихий день, и притом не столь правильный (это объясняется, повидимому, тем, что голоса гончих, развеваемые ветром, звучат слабее). Быстрота гона тоже влияет на круги зайца. Под паратыми гончими заяц идет широкими и правильными кругами; под пешими дает менее правильные и более короткие круги.

На кругах беляк нередко «петляет», а потом затаивается, сбивая этим собаку. Собака, разбираясь в запутанных заячьих следах, далеко не сразу определяет то место, где укрылся заяц: запах доносится то с одной, то с другой стороны…

Заяц же, услышав приближающуюся гончукх неторопливо поднимается, делает несколько бесшумных прыжков и, выбираясь на прежний след, со всей резвостью продолжает свой ошалелый бег. Скоро он опять сбивается с круга и, петляя, ищет наиболее потайное место.

Для успешности охоты необходимо знать привычки и повадки зайца применительно к времени года и природным условиям.

Так, поздней осенью беляки, живущие в лесах среди полей, кормятся обычно на озими. Если полей поблизости нет, беляк «путешествует» на кормежку на обкошенные полянки, в молодой осинник. Залегает беляк чаще всего в местах с густой травой, в плотном сосняке, в буреломе,.под вершиной давно срубленного дерева. В сухую осень заяц держится поблизости от ручьев, речек и озер, в сырую — на возвышенных сухих местах.

Выбор лаза определяется главным образом обстановкой. Выгоднее всего становиться на дорогах, на просеках, в редколесье, на кромках сеч, на небольших полянах среди густого леса, около болот, где любит скрываться заяц.

В рассказе М. М. Пришвина «Зайцы-профессора» говорится об этом:

«Научились в тот год «профессора» с подъема жарить по прямой линии версты за три и кружить в одном болоте, покрытом густейшим ельником. Собака едва лезет в густели, а он —

Основные правила при выборе лаза замечательно сформулированы Л. П. Сабанеевым в его «Охотничьем календаре».

Вот эти правила, и до сих пор сохраняющие свою точность и всеобъемлющую полноту:

«1. Становиться на лаз всегда следует так, чтобы ветер был от зверя на охотника, а не наоборот. Если так стать нельзя, то лучше даже не подходить к лазу и стать на лаз, когда гончие уже переведут через него зверя. Так, если охотник находится в середине острова, ветер с юга, а гончие гоняют в северной части острова, то нужно переждать

2. Став на лазу, необходимо расположиться как можно удобнее: осмотреться, не мешает ли какая ветка, и если мешает, то обрезать; попробовать, можно ли удобно прицелиться по всем направлениям, откуда ждешь зверя; по чернотропу откинуть сухие ветки, чтобы не треснула под ногой, а по пороше утоптать снег, чтобы не скрипел. Занимая лаз, необходимо оглядеться, осмотреть, где заняли места товарищи, и легким посвистом дать знать ближайшим, где сам занял место; затем сообразить расстояние от занятого места до прогалин и просветов между деревьями, где может показаться зверь, изучить, так сказать, местность в пределах выстрела. Зверь может появиться без гона (шумовым), причем он идет особенно осторожно; поэтому на лазу необходимо каждый момент быть' готовым к выстрелу — внимательно смотреть, ружье держать в руках со взведенными курками, а не ставить около себя.

3. Необходимо соблюдать на лазу полнейшую тишину. Стоя на лазу, нельзя ни кашлять, ни чихать, ни сморкаться; если уже необходимо сделать то или другое, то кашлянуть или чихнуть можно, только плотно закрыв лицо шапкой.

4. Надо всегда стоять на лазу по возможности скрытно, но, главное, совершенно неподвижно; становятся так, чтобы было видно то место, откуда может показаться зверь, т. е. лицо должно быть совершенно открыто, но необходимо позаботиться о том, чтобы голова и верхняя часть тела сливались с темным фоном, а не вырисовывались перед зверем. Лучшее место — под деревом, лицом в сторону, откуда ждут зверя; нужно плотно прижаться спиной к дереву, слиться с ним. В таком положении охотнику ничто не закрывает поля зрения и он долго может сохранять совершенно неподвижное положение; если же охотник одет в платье, подходящее к коре древесины, то он очень мало заметен. Становиться. за деревом, как это делает большинство, отнюдь не следует, так как никогда за ним неподвижно не устоять, и охотник непременно будет

Заяц не боится воды. Перехватывая

В другой раз беляк, слегка задетый дробью, бросился в… Волгу. Несколько отплыв от берега, он стал держаться в воде, и зайца пришлось бы оставить, но помог прижать его к берегу проплывавший мимо рыболов.

Судя по некоторым данным, заяц способен переплывать даже широкие реки. В интересном очерке Ф. Исупова

«По первой тревоге заяц кустами сползал незаметно к реке (Десне), спускался в воду и переплывал широкую и глубокую реку… Чтобы достигнуть противоположного берега с пункта, где ему удобно было вступить в воду, с мысочка, и где в других местах сплошь обрывистый берег, а равно и выбраться на другом, тоже отвесном берегу, заяц должен -был плыть наискось, против течения быстрой реки, приблизительно саженей до ста водного пути. Заяц прошел неожиданно для меня, наблюдавшего переправу его с берега, быстро и ровно стряхнулся и удрал через луга в лес…»

В некоторых случаях заяц очень ловко выбирает свои переходы. Однажды беляк, поднятый собакой поблизости от лесной реки, быстро оказался на другом берегу. Пришлось идти за несколько километров, где был мост. Но, пока охотник дошел до места, заяц снова перемахнул на этот берег. Сделав круг, он опять ушел за реку. Река тут была довольно широка, а берега круты. Охотник стал искать заячий переход и наконец нашел его: это была шаткая бревенчатая переправа в неожиданно узком месте реки. Она была устроена, повидимому, косцами или грибниками. Берег был тут более или менее пологий. Гон терялся в лесу, но охотник ждал уверенно: отличная собака не могла ни «сколоться», ни бросить зайца. И дождался: заяц, уже совершенно белый, будто слепленный из снега, бойко покатился берегом, вынесся на мостик и, сбитый выстрелом, шлепнулся в реку. Охотник обсушил его у костра…

Охота с гончими очень часто имеет групповой характер. Эта охота, протекающая целиком на ходу, в перебежках, требует от каждого ее участника особенной осторожности и тщательного соблюдения правил стрельбы. Никогда и ни в каком случае нельзя стрелять по птице, если она летит (или сидит) на уровне роста человека. Исключается также стрельба «по шуму» или «шороху»,— стрелять по зайцу надо только тогда, когда он явственно виден охотнику. Не рекомендуется бить набегающего зайца навстречу (на штык): можно засечь дробью собаку, особенно если она паратая. Подходя к товарищу, убившему зайца, обязательно нужно спустить курки или передвинуть предохранитель. Когда охотники идут вместе, ружье следует держать стволами вверх. Надо также рассчитывать и беречь силы: не слишком много бегать с утра, чаще останавливаться,

При наличии хорошей собаки и «заказной» погоды охота с гончими — одна из самых поэтических охот.

Разумеется, каждый вид охоты имеет свою неповторимую прелесть. Охота на беляков вплотную сближает охотника с потаённой жизнью леса, дает почувствовать гон во всей его страстности и силе. Охота на русаков радует широтой и простором полей, предоставляет возможности для наблюдения над повадками зайца во время гона. Охотник, в особенности если он вооружен биноклем, зачастую может подолгу следить за ходом русака по овражкам и пашням, по

Русак, в особенности старый, опытный, делает очень большие круги, любит путать гончих на перетоптанных стадом местах, уходит на деревенские гумна, в сады и т. п. Для охоты за русаками нужны чутьистые, вязкие и паратые гончие, которые сравнительно быстро выматывают зайца, заставляя его переходить на малые круги.

Охота на русаков по чернотропу особенно хороша в дни поздней осени, когда земля влажна и крепка, но еще не тронута морозом, а поля, лежащие в голубоватой мгле, как бы очарованы тонкой и звучной тишиной. Весело в такие дни слушать

Но эта охота зачастую очень и очень утомительна: русак уводит собак далеко, гон и направление теряются, и приходится делать длительные переходы, во время которых случается перелезать через топкие болота и одолевать размокшие пашни.

По белой тропе охота за русаками с гончими легче: следы выдают каждое движение зайца, а белизна снега позволяет видеть его решительно повсюду, на любом открытом месте. Однако успех охоты и в данном случае зависит от гончих: русак, особенно в пору глубоких снегов, ходит преимущественно по дорогам, изъезженным дровнями и машинами, да еще имеет манеру «скидываться» — саженным прыжком — в сторону. Под хорошими, неутомимыми гончими заяц рано или поздно попадает под выстрел: дорог в поле

Еще труднее зимние охоты с гончими на беляков. Собаки чуть ли не по уши вязнут в сугробах, быстро выматываются, а при насте в кровь сбивают лапы. Заяц идет очень далеко от собак — он почти не вязнет в снегу — что затрудняет его перехват. Ходьба на лыжах по глубоким снегам среди деревьев, кустов и пней сильно утомляет и охотника.

Но и глубокой зимой бывают превосходные дни для охоты — тихие, мутные, слегка морозные дни после оттепелей. Снега оседают, уплотняются, покрываются сверху новой, пушистой белизной, словно